贾樟柯对三峡似乎有所执念。无论是《三峡好人》,还是《山河故人》,三峡的影子都是抹不掉的。《三峡好人》开片的场景,很多人都会觉得有很强的寓意性,一条在时代大河里面行进的船,形形色色的人,配上川剧的背景音乐。

大多出生于20世纪60~70年代,没有经历过战乱,中学时代至长大成人时期正值改革开放这一重大变革时期;80年代中、后期进入北京电影学院导演系,90年代后开始执导电影。这便是中国的“第六代导演”,路学长、管虎、张杨、宁浩、王小帅......

尽管已经有众多的奖项加身了,关于电影,贾樟柯说自己首先是一名观众。贾樟柯是看着电影长大的。80年代,《蓝盾保险箱》《峨眉飞盗》《女子别动队》,是当时电影院的主流。

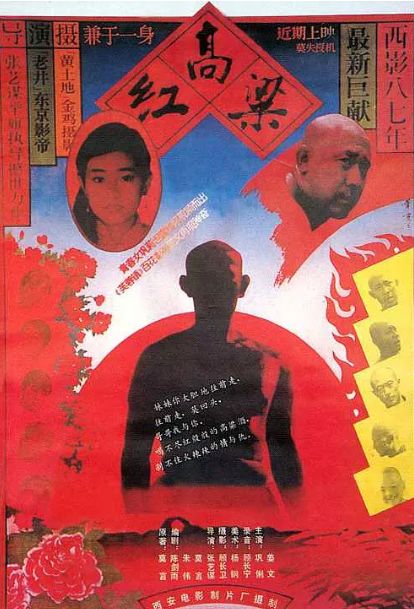

那个时候,并没有将电影区分为商业电影、娱乐电影或是严肃电影。而时过境迁,贾樟柯印象最深刻的是《人生》《老井》《红高粱》《大红灯笼高高挂》。

在题材选取上,“第六代导演”关注当下都市、边缘人物;在叙事策略上,或多或少带有自传色彩;在影像风格上,他们强调真实的光线、色彩和声音,大量运用长镜头,形成纪实风格。新一代青年在历史转型时期的迷茫、困惑和无所适从在他们的镜头下被真实地记录下来。

“从电影史的角度回顾九十年代,我觉得最重要的一个电影现象,就在于电影作为艺术,作者化和个人化的开始明确。”贾樟柯说。

当然,这样的电影现象也引起了很多争论,比如“这样的电影很自恋”的批评长时间的存在着。

贾樟柯玩笑称:“中国观众现在喜欢看长镜头了,喜欢这种沉浸式的长镜头的感受,有进步。”所以,不要埋怨环境,而是要争取观众。

尹鸿也认为,观众想知道在镜头后面的导演为什么要这么传达,大家愿意跟创作者进行更有深度的交流,这也是中国观众在文化上非常大的变化。

第六代的创作,跟前面的代际是有决裂的。电影中私人化的空间很多,非常强调和重视个人的个体生活。

而此前的导演比如“第五代导演”会比较强调宏大的空间和场景。这种宏大性带有一种对历史的判断、想象,但“第六代导演”是对个人生活一种重视,呈现出了一种创作上不同的倾向性。

甚至,贾樟柯认为《本命年》开启了第六代的导演的一个方向,虽然它是第四代导演谢飞导演的作品。

在《本命年》中,李会全的人物形象开始呈现出现代人的感受,大环境改变之后,他个人的精神反应,是非常个人化的情绪,代表了诸多的国民性、社会性。

虽然每个个体经验都有局限性,但它留下了很珍贵的个体经验。

精神环境的改变,和80年代的文化热是有关系的。长期的封闭之后,改革开放了,突然间非常多的现代文学、现代哲学、心理学、实验学的著作被引入。贾樟柯刚开始拍电影的时候,是苏童、余华、葛菲这一代小说家开始崛起的时候。

前辈导演可能会读《巴黎圣母院》,而贾樟柯在家乡,山西汾阳县城的书摊上,都能买到尼采的书,这种精神环境跟前辈导演确实是不一样的。

从初中到高中,贾樟柯“囫囵吞枣”似的啃下了沙特、尼采的著作,找到了一些新的思考方法,一些新的对于人和社会的理解。

80年代成长起来这一批人,得到了零散的、纷乱的哲学启蒙,伴随着整个社会的反思,产生了怀疑精神。

第六代导演以后,对真实的追求是很执着的,它一方面是对过去主流文化的一种反叛,另一方面也是反叛思维的结果,追求生活的质感,人真实的生存体会。从生活本身的逻辑,人真实的生存逻辑去思考人,是一个很大的变化。

贾樟柯对三峡似乎有所执念。无论是《三峡好人》,还是《山河故人》,三峡的影子都是抹不掉的。

《三峡好人》开片的场景,很多人都会觉得有很强的寓意性,一条在时代大河里面行进的船,形形色色的人,配上川剧的背景音乐。

《山河故人》里,三峡的意象也多多少少地存在着。

贾樟柯对三峡的执念,包含了很多感性因素。

他说:“三峡的人口密度,真的是摩肩接踵,房屋居住层层迭迭。人被压缩到窄小的空间里,人的活力便迸发出来。”

“三峡给了贾樟柯巨大的冲击力,拆迁之后的废墟,很像外星人破坏文明的那种摧毁,呈现了一种超现实的意味。”

“三峡工程确实是整个中国这几年剧变的一个模型,一种象征。”

这二十年,贾樟柯表示自己一直在坚持个体体验,对于自己所描写的个体,他要尽量理解他们和社会的关系,尽量不切断他们和社会的关联性。

他说,“时代的洪流,裹胁每一个人,这种裹胁之力,只要把它放到长的时间里,就能够理解人的身不由己,大时代不知不觉地在塑造你。”

贾樟柯今年48岁了,而这48年里,他有40年是在体察生活的变化。

“我前一段常说五味杂陈,一言难尽。说来说去都是一个‘变’字。变化真的是太大了。在这样一个时代里面成长,拍个体感受。这个‘变’字还需要放在一个大的空间时间里面去体会。”贾樟柯表示。

历史时代洪流浩浩荡荡,每个个体都在里面挣扎,想靠自己去达到那个彼岸,但是你会发现实际上都身不由己,在电影当中能看到个体在时代洪流当中的挣扎。

对于一个时代的记录有很多种方法,显然历史本身是最主要的方法。艺术跟任何一种记载的方法不一样,它是可感的。

历史记载是抽象的,没有细节,特别是情感的细节。

同样是“改革开放”这四个字,可以由数据来表示。比如中国电影从年产150部到了800部,中国市场从10亿到了600亿,出现过第几代到第几代导演。这是一种量化的表述。

贾樟柯表示,艺术能做的,是在这个量化的表述之下,提供可感的记录——究竟发生了什么,个体经历了什么。从这个角度而言,所有的电影都有档案性、文献性。

说到现在做的扶贫攻坚工程。贫穷问题困扰中国很久,人们去感受贫穷,是和描绘贫穷的电影相关的。

比如,《老井》,它带给人的震撼,是因为它让人理解了贫穷。资源那么少,基本的生存物质都不存在,人怎么活下去。贫穷竟然会让人变成那个样子。

其中牛星丽饰演的万水爷拿刀把开罐头的场景,贾樟柯印象深刻。

他说,这和他小时候看到过的情景完全一样,是这些可信的细节,让他相信这部电影。

今天全社会都在关心贫穷问题,它跟作者电影一直关注贫穷有关,所以大家能形成一个普遍的认识,了解贫穷,面对贫穷,解决贫穷。

尹鸿表示,这就是艺术的力量,艺术会让人们思考的一些数字之外的东西。今年在平遥,杜琪峰导演送给年轻导演两个词,眼界、热情。贾樟柯很是赞同。

眼界,是指对人性复杂性的眼界,对电影多样性的眼界;热情,是指电影确实是一个终身的工作,需要投入非常大的热情去度过每一天。

贾樟柯说:“每个电影工作者都是这样,保持对人的关注,保持不断开拓自己的眼界,保持热情,就够了。”

网友评论评论内容不能为空!